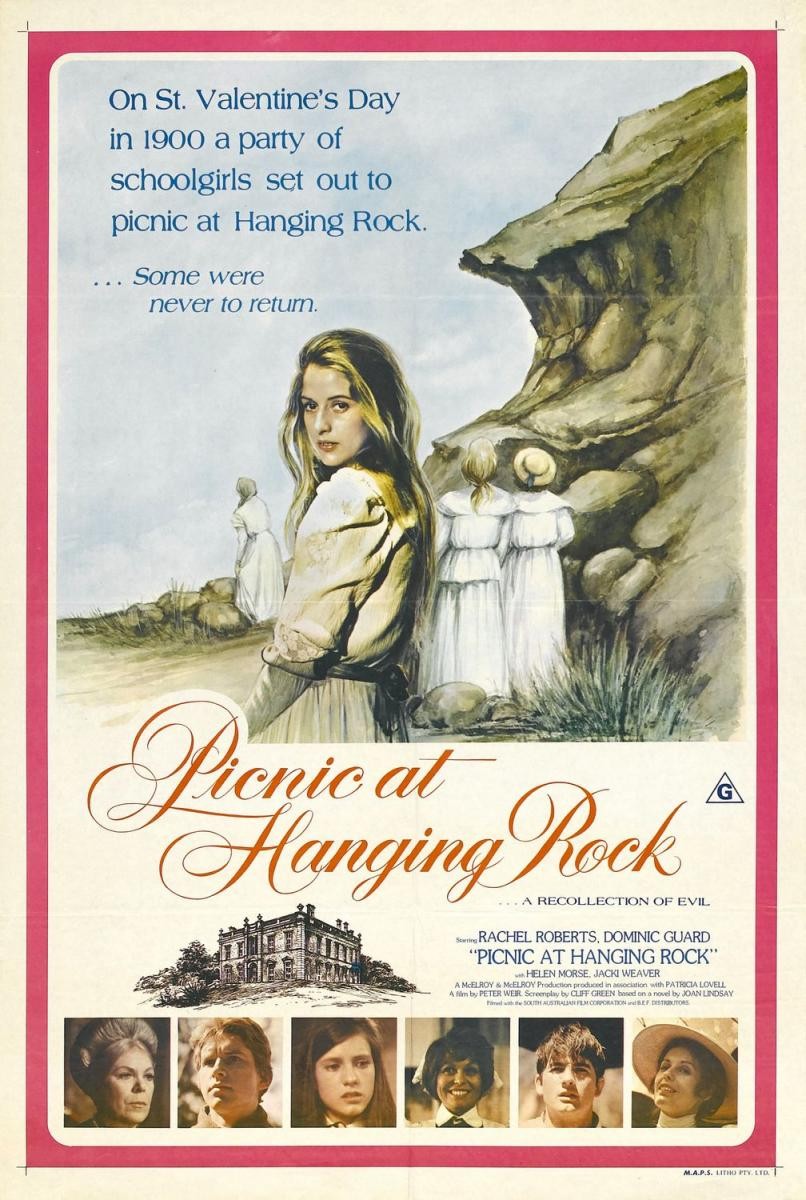

Picnic at Hanging Rock sucede el día de San Valentín de 1900, las estudiantes de la Escuela Appleyard van de excursión a Hanging Rock, una región australiana montañosa. A lo largo del día se producen una serie de fenómenos sobrenaturales: el tiempo se detiene, estudiantes y maestras pierden el conocimiento y tres chicas y una profesora desaparecen.

Mejor Fotografía en los Premios BAFTA 1975

- IMDb rating: 7.5

- RottenTomatoes: 95%

Película / Subtítulo (Calidad 720)

Lo que vemos y parecemos, no es más que un sueño, un sueño dentro de otro sueño.

Bajo su bellísima factura visual, en la que me detendré algo más abajo, y la aparente simpleza de su historia, que versa sobre la desaparición en un picnic de varias alumnas de un estricto internado para chicas en el día de San Valentín de 1900, subyace en Picnic at Hanging Rock, un inmenso océano de lecturas, metáforas y significados que un simple visionado sólo es capaz de empezar a arañar. Tanto es así que, completamente fascinado por la intensidad de lo que Weir nos muestra en este su virtuoso segundo filme, no ha sido uno sino dos, los «pases» que le he hecho a la cinta para poder plasmar con cierta solidez algunas de las muchas ideas que trascienden del filme.

Puesto que por algún sitio hay que empezar, hagámoslo repasando brevemente cómo llega Peter Weir a rodar esta soberbia adaptación de la novela homónima de Joan Lindsey. Tras el relativo fracaso que fue su puesta de largo en la gran pantalla, el realizador no se desanimó y comenzó enseguida a buscar un nuevo proyecto con el que dar salida a sus inquietudes cinematográficas, ahora más intensas tras haber libado, aunque con cierto carácter amargo, lo que suponía rodar un filme.

La opción le llegaría de manos de una famosa presentadora televisiva de su país que había adquirido los derechos de la novela un par de años antes y que, tras ver ‘Homesdale’ —aquél corto del que hablábamos en el repaso a su primer filme—, reconoció en Weir al realizador más adecuado la adaptación. Teniendo que crear en última instancia una empresa ex-profeso para poder financiarla, la cinta se estrenaría con gran éxito, manteniéndose en la cartelera durante todo un año y recabando críticas que la calificaban como «la mejor película hecha hasta el momento en Australia».

No es para menos. Motor fundamental en el renacimiento del cine australiano que tuvo lugar a mediados de los setenta, la enigmática magia que rodea a Picnic at Hanging Rock no se ha dejado desplazar ni un ápice por el paso de las décadas, y creo que no me equivoco mucho al afirmar que, ya fuera por coincidencia o de forma premeditada, Weir alcanzaba con su segundo filme una de las cumbres más elevadas de su magnífica trayectoria.

Y lo hacía mediante un filme que, y entramos ya en materia, retoma y amplia los ejes temáticos que ya apuntábamos en la crítica de The Cars that Ate Paris (1974) y que eran, recordemos, la inmersión en un mundo extraño, el conflicto entre opuestos o la gran importancia que la música tiene en toda la filmografía del director. A estos valores sobre Picnic at Hanging Rock superpondrá nuevas lecturas, adjuntando al tiempo la inmensa relevancia que el entorno de la acción irá adquiriendo en el cine del australiano, lo fundamental que resultará para entender su obra la economía narrativa de la que siempre ha hecho gala y, por supuesto, la capacidad de creación de atmósferas sensoriales de las que este filme es, probablemente, el mejor exponente.

Detengámonos por un momento en este último: ya desde el primer plano del filme, con esa ominosa formación montañosa envuelta en brumas acompañada de un ruido ambiental amenazante, podemos apreciar la clara intención de Weir de trasladar al espectador su interés por dar relevancia a «los sonidos, los olores, el modo en que cae el cabello sobre los hombros, imágenes simplemente». Una voluntad que no vacía de contenido al filme y que se traduce en una factura visual impecable en la que juega un papel fundamental la preciosista fotografía de Russell Boyd —que se hizo acreedor de un BAFTA por su trabajo aquí.

El halo mágico y onírico que la labor de Boyd aporta a secuencias como el picnic que da nombre al filme o aquellas que tienen lugar en la «roca», contrasta poderosamente con el tenebrismo que envuelve a todo aquello que sucede en el internado. Incidiendo el cineasta en la lucha entre opuestos, materializados aquí en naturaleza y cultura, en un discurso que abunda en el conflicto con un preciso uso de la música —que también juega a contrastar la pretendida naturalidad de la flauta de pan con la inclusión de piezas de Beethoven— donde Weir carga realmente las tintas de ‘Picnic…’ es en la gran metáfora acerca de la madurez y la sexualidad que resulta ser todo el filme.

A lo largo del mismo el cineasta va haciendo descansar su relato en una carga temática de la que encontramos múltiples muestras que se mueven entre lo más o menos evidente de la dualidad fálico/vaginal de Hanging Rock, hasta la sutileza de las varias referencias mitológicas que subyacen tanto el uso de la citada flauta de pan en alusión al dios de la fertilidad, como en la comparación que surge entre la Sra. Appleyard —soberbia Rachel Roberts— y la vengativa diosa Artemisa y su grupo de ninfas o el momento (alerta spoiler) en que la única alumna desaparecida que regresa viva aparece ante sus compañeras ataviada de rojo, símbolo de la madurez sexual.

Apoyado este discurso en la espléndida labor de todas los intérpretes —especial mención merecerían Anne-Louise Lambert como la etérea Miranda o la delicada Helen Morse—, Weir clausura su cinta con un letánico pasear de su cámara por el picnic que viene a aumentar en el espectador la impresión de haberse asomado a un sueño. Cierro yo también esta entrada siendo consciente de lo mucho que me dejo en el aire, y lo hago con la esperanza de haber provocado la suficiente curiosidad como para que se acerquen a una cinta fascinante desde el primer al último minuto. Si así ha sido les aseguro que van a disfrutar de una pieza de arte digna de las más desaforadas alabanzas. (Sergio Benítez – Espinof.com)